Wenn Elektronen sich paaren

Wann finden Physiker den ersten Supraleiter, der seine verblüffenden Eigenschaften bereits bei Zimmertemperatur zeigt? Noch scheint der Weg dahin weit zu sein. Eine Entdeckung, an der Forscher der Universität Würzburg beteiligt waren, zeigt jetzt immerhin die Richtung deutlich an.

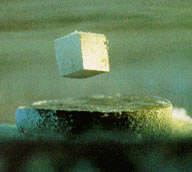

Die so genannte "Supraleitung" gehört innerhalb der Physik zu den Forschungsgebieten, auf die sich schon seit etlichen Jahrzehnten große Hoffnungen richten. Der Effekt, dass bestimmte Materialien bei niedrigen Temperaturen Strom verlustfrei - das heißt: ohne Widerstand - transportieren können, macht diese für viele Anwendungen äußerst reizvoll: als unvorstellbar schnelle Computerchips, als Magnet in der Schwebebahn, als Speicher in der Stromproduktion, als verlustfreie Stromnetze.

Noch tritt Supraleitung erst bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen auf: Minus 120 Grad Celsius ist der zurzeit höchste Wert, bei dem ein Stoff zum Supraleiter wird. Physiker erhoffen sich mehr: "Unser Traum ist es, ein Material zu finden, das bereits bei Zimmertemperatur die gewünschten Eigenschaften zeigt", sagt Werner Hanke.

Hanke war bis vor Kurzem Inhaber des Lehrstuhls für Theoretische Physik I und ist jetzt Senior-Professor an der Universität Würzburg; sein Spezialgebiet ist die theoretische Festkörperphysik. Im vergangenen Jahrzehnt hat er sich darauf konzentriert, den Mechanismus aufzuklären, welcher der Hochtemperatur-Supraleitung zugrunde liegt. Jetzt ist er dabei - gemeinsam mit Kollegen aus Deutschland und den USA - einen bedeutenden Schritt weitergekommen. Die Fachzeitschrift Nature Physics hat über dieses Ergebnis berichtet.

"Bisher war die Suche nach neuen Supraleitern mehr vom Zufall bestimmt als von einem exakten Wissen", sagt Werner Hanke. Um unter den mehr als 100 bekannten chemischen Elementen mit ihren schier unzähligen Kombinationsmöglichkeiten die meistversprechenden zu identifizieren, sei aber ein Prinzip nötig. "Dieses Prinzip hat uns bisher gefehlt. Jetzt wird es langsam sichtbar", sagt der Physiker.

Zwei Klassen von Supraleitern haben Physiker bisher entdeckt: Die einen - schon seit etwa 100 Jahren bekannten "Tieftemperatur-Supraleiter" - leiten Strom erst bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt von minus 273 Grad Celsius ohne Widerstand. Die anderen, erst vor 20 Jahren entdeckten "Hochtemperatur-Supraleiter" - in der Regel Materialien mit Keramik-ähnlichen Eigenschaften - schaffen dies bereits bei Werten um die minus 150 Grad Celsius. Der Unterschied ist von Bedeutung: "Zur Kühlung auf extrem tiefe Temperaturen benötigt man flüssiges Helium, das sehr teuer ist", sagt Hanke. Für die so genannten "Hochtemperatur-Supraleiter" hingegen reicht flüssiger Stickstoff - ein im Vergleich äußerst billiges Kühlmittel.

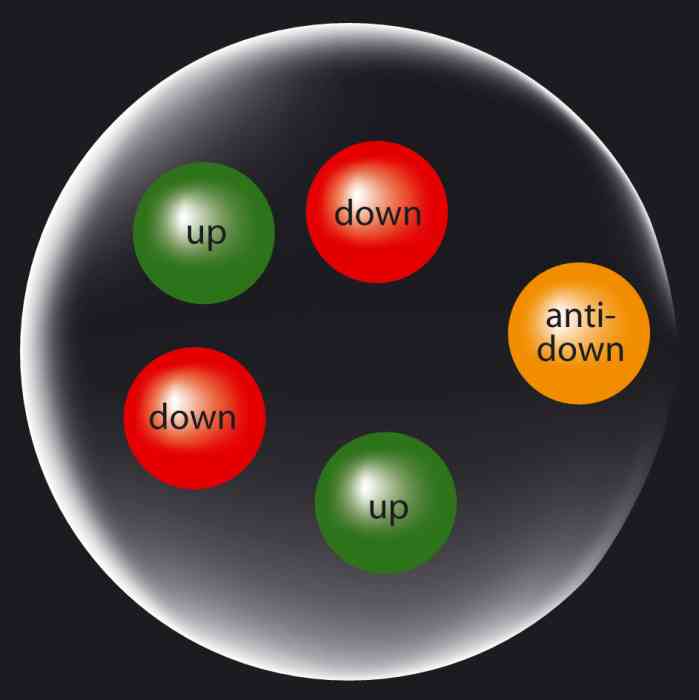

In beiden Fällen ist der verantwortliche Effekt jedoch der gleiche: Elektronen schließen sich zu Paaren zusammen und werden so in die Lage versetzt, widerstandslos ihre Reise durch den Leiter anzutreten. "Es ist, als würden alle Autos auf der Autobahn zu einem Zug gekoppelt. Weil alle mit derselben Geschwindigkeit fahren, gibt es keinen Stau, und sie kommen schnell zum Ziel", erklärt Hanke. Dazu müssen sich allerdings die Elektronen, die sich normalerweise wegen ihrer gleichen Ladung abstoßen, paarweise binden. Wie diese Paarung genau vonstatten geht, verstehen die Wissenschaftler in den Tieftemperatur-Supraleitern seit etwa 50 Jahren. In den Hochtemperatur-Leitern war der "Klebstoff", der die Elektronen zu Paaren formt, nicht bekannt. Genau hier setzt die Nature-Arbeit ein:

In einem gewöhnlichen Leiter wandern Elektronen durch das Kristallgitter, wenn eine Spannung angelegt wird, und bauen dadurch den Strom auf. Dabei prallen sie immer wieder auf die sehr viel größeren Ionen, werden abgelenkt und verlieren Energie. Das ist der Effekt, der sich hinter dem Begriff "Widerstand" verbirgt und der zu dem beträchtlichen Verlust zum Beispiel in Stromnetzen führt. Im Supraleiter sieht das anders aus: Dort bilden die Elektronen Paare, die sich sozusagen gegenseitig den Weg weisen. Ähnlich wie schwere Kugeln auf einer Matratze Mulden verursachen, verformen die Elektronen im Fall der Tieftemperatur-Supraleiter das regelmäßige Kristallgitter, das von den Ionen aufgebaut wird, oder, genauer gesagt: das Kraftfeld zwischen den Ionen, das entsteht, weil die negativen Elektronen die positiven Ionen anziehen. In die Vertiefung, die das eine Teilchen hinterlässt, fällt das zweite quasi automatisch hinein.

Wie das Forscherteam in dem Nature-Artikel jetzt zeigen konnte, sind in den Hochtemperatur-Supraleitern ganz andere Kräfte, nämlich magnetische Kräfte für das Verschwinden des Widerstands verantwortlich. Diese magnetischen Kräfte beruhen auf dem so genannten Spin, also der Richtung, in der sich diese Teilchen um ihre eigene Achse drehen.

Solch einen Spin, den man sich wie einen winzig kleinen Magneten mit Nord- und Südpol vorstellen kann, besitzen auch die Ionen, die im Kristallgitter des Supraleiters an den Kreuzungspunkten sitzen. Ist die Richtung der Spins, beziehungsweise der kleinen Magneten, jeweils die gleiche, hält man einen Ferro-Magneten in der Hand; wechselt die Richtung von Ion zu Ion, ist das Material antiferromagnetisch - wie im Falle der Hochtemperatur-Supraleiter.

Wie ein Schachbrett sehen demnach die einzelnen Ebenen aus, aus denen diese supraleitenden Kristalle bestehen: Die unterschiedlichen Richtungen der Magnete stehen dann für die weißen und schwarzen Felder. Bringen die Physiker in das normalerweise sehr regelmäßige magnetische Gitter dieser Materialien nun vereinzelt Atome anderer Elemente hinein, verändert das die schöne Ordnung geringfügig. In dem Supraleiter sind dann einzelne Plätze in diesem magnetischen Gitter unbesetzt, so dass benachbarte Elektronen mit ihrem Spin auf die freien Stellen springen können. "Das kostet allerdings viel Energie und ist für den Widerstand verantwortlich, denn die resultierende Anordnung, bei der Elektronen mit gleicher Magnet-Ausrichtung direkt nebeneinander liegen, ist energetisch ungünstig", sagt Hanke.

Das ändert sich jedoch schlagartig, wenn zwei Leerstellen nahe beieinander liegen und die auf diese Leerstellen springenden Elektronen sich "paaren": Störungen im Schachbrettmuster, also im magnetischen Gitter, die das erste Elektron hervorruft, werden dann von dem zweiten Elektron wieder rückgängig gemacht. Die Folge daraus: Zwei benachbarte Lücken - und somit auch die in sie hinein springenden Elektronen, die sich zu einem Paar formieren - können ohne eine Störung im magnetischen Schachbrett-Gitter zu hinterlassen beispielsweise nach rechts verschoben werden und auf diese Weise ohne Widerstand Ladung transportieren. Wenn sich schließlich sehr, sehr viele solcher sogenannter "Cooper-Paare" zusammentun und mit gleicher Geschwindigkeit bewegen, dann entsteht der Supraleiter mit seinen faszinierenden Eigenschaften.

Was sich in der Erklärung vergleichsweise einfach anhört, ist in der Überprüfung extrem aufwändig und bedarf der Unterstützung seitens der leistungsfähigsten Großrechner, die zurzeit auf dem Markt sind. "Schließlich geht es in diesem Fall nicht um einzelne Elektronenpaare", sagt Werner Hanke. "Hier treten 10 hoch 23 und mehr Teilchen miteinander in Wechselwirkung."

Bei der Simulation auf den größten Computern der Welt konnte Hanke gemeinsam mit Physikern der University of California und mit Kollegen vom Max-Planck-Institut in Stuttgart und in Dresden zeigen, dass tatsächlich die Spins der Elektronen für den "Klebstoff" sorgen, der sie zu Paaren bindet.

Was Hanke besonders freut, ist die Tatsache, dass die Physik nun über eine Formel verfügt, mit der sie zumindest annäherungsweise für bestimmte Stoffkombinationen die Temperatur berechnen kann, bei der aus einem regulären Leiter ein Supraleiter wird. Und vielleicht lässt sich damit ja auch der umgekehrte Weg gehen: Mit der Wunschtemperatur nach einer geeigneten Molekülkombination suchen.

Werner Hanke ist jedenfalls optimistisch, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Physiker den ersten Supraleiter in der Hand halten, der bereits in der Nähe von Zimmertemperatur Strom ohne Widerstand leitet. Schließlich gebe es keinerlei Hinweis darauf, dass dieser Effekt, aus welchen Gründen auch immer, bei einer bestimmten Temperatur endet.

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Pressemitteilung von GEO 600:

Hannoveraner Gravitationswellendetektor testet

holographisches Universum

Hört GEO600 die Zeitquanten rauschen?

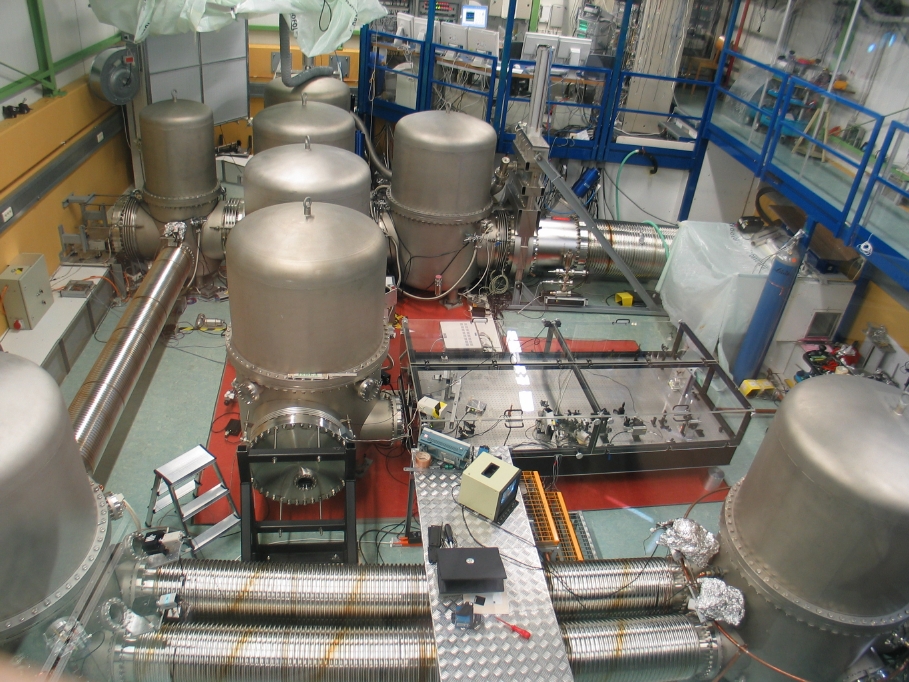

Leben wir in einem holographischen Universum? Sind Zeit und Raum körnig und kann man von einem Quantenrauschen der Raumzeit sprechen? Der amerikanische Physiker Craig Hogan ist fest davon überzeugt, Beweise dafür in den Daten des deutsch-britischen Gravitationswellendetektors GEO600 gefunden zu haben – das ist seine Erklärung für ein rätselhaftes Rauschen in den Detektordaten, dessen Ursache bislang ungeklärt ist. Ob sich Craig Hogans Vermutungen bestätigen lassen, soll in den kommenden Monaten mit neuen Experimenten direkt am Detektor untersucht werden:

Um die Theorie des holographischen Rauschens zu testen, wird die Frequenz der höchsten Empfindlichkeit von GEO600, also der Ton, den der Detektor am besten hören kann, schrittweise hin zu immer höheren Tönen verschoben. Normalerweise ist die Frequenz so eingestellt, dass beste Chancen bestehen, explodierende Sterne oder verschmelzende schwarze Löcher beobachten zu können.

Stellt sich heraus, dass das rätselhafte Rauschen bei höheren Frequenzen dem bei niedrigeren Frequenzen entspricht, ist dies noch kein Beweis für Hogans Hypothese. Es würde aber weitergehende Untersuchungen besonders motivieren. Dann wird die Empfindlichkeit von GEO600 durch den Einbau von 'gequetschtem Vakuum' sowie eines Modenfilters in einer neuen Vakuumkammer verbessert. Die Technologie des 'gequetschten Vakuums' wurde in Hannover besonders verfeinert und würde im Rahmen der Untersuchungen weltweit erstmals zum Einsatz in einem Gravitationswellendetektor kommen.

„Wir sind wirklich gespannt, welche neuen Erkenntnisse wir im Laufe des Jahres über das mögliche holographische Rauschen erhalten werden", so Prof. Dr. Karsten Danzmann, Direktor des Hannoveraner Albert-Einstein-Instituts. „GEO600 bietet derzeit weltweit als einziges Experiment die Möglichkeit, die umstrittene Theorie zu überprüfen. Im Gegensatz zu den anderen großen Laserinterferometern reagiert GEO600 durch die eingesetzte Signal Recycling Methode bauartbedingt empfindlich auf Seitwärtsbewegungen des Strahlteilers. Das ist eigentlich unbequem, aber wir brauchen das Signal Recycling, um die kürzere Armlänge im Vergleich zu den anderen Detektoren zu kompensieren. Aber Holographisches Rauschen erzeugt genau so ein Seitwärtssignal und so wird der Nachteil in diesem Fall zum Vorteil. Wir befinden uns sozusagen im Mittelpunkt eines Wirbelsturms in der Grundlagenforschung."

Auf der Suche nach der Körnigkeit der Zeit

Den kleinstmöglichen Bruchteil einer Entfernung bezeichnen Physiker als die „Planck-Länge". Sie beträgt 1,6 · 10

-35 m – das ist unvorstellbar klein und unmessbar. Auch die etablierten physikalischen Theorien gelten bei dieser Größenordnung nicht mehr. Nun überprüfen Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) und der Leibniz Universität Hannover eine Theorie des US-amerikanischen Physikers Craig Hogan, der davon überzeugt ist, in den Daten des Gravitationswellendetektor GEO600 die Zeitquanten rauschen zu hören.

Craig Hogan

ist Direktor des Zentrums für Astroteilchenphysik am Fermi National Accelerator Laboratory sowie Professor für Astronomie & Astrophysik an der Universität von Chicago. Er war Mitglied des Wissenschaftlerteams, das 1998 die dunkle Energie mit entdeckte.

GEO600

genießt aufgrund seiner innovativen und zuverlässigen Technologien weltweit einen exzellenten Ruf und gilt als „Think Tank" für die internationale Gravitationswellenforschung. Hier wurden beispielsweise die modernsten Laser der Welt entwickelt, die heute in allen Gravitationswellenobservatorien weltweit eingesetzt werden. Mit der Technik des ‚gequetschten Vakuums‘ gehen die GEO600-Wissenschaftler noch einen Schritt weiter. Diese Technologie ist für die dritte Generation der Gravitationswellendetektoren vorgesehen. GEO600 ist ein gemeinsames Projekt von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut, kurz AEI), der Leibniz Universität Hannover, der Cardiff University, der University of Glasgow und der University of Birmingham.

Das Zentrum für Gravitationsphysik, Albert-Einstein-Institut (AEI) Hannover

Am Zentrum für Gravitationsphysik betreiben Max-Planck-Gesellschaft und Leibniz Universität Hannover gemeinsam experimentelle Gravitationswellenforschung. Dazu gehört sowohl die Grundlagenforschung als auch die angewandte Forschung auf den Gebieten Laserphysik, Vakuumtechnik, Vibrationsisolation sowie die klassische Optik und Quantenoptik. Weitere Forschungsschwerpunkte sind die Entwicklung und Realisierung von Algorithmen zur Datenanalyse für verschiedene Typen von Quellen für Gravitationsstrahlung. Zusammen mit dem in Potsdam angesiedelten theoretischen Teil des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik bildet das Albert-Einstein-Institut ein weltweit einzigartiges Zentrum für Gravitationsphysik, das alle ihre Aspekte abdeckt.

Der Exzellenzcluster QUEST, Hannover

Das AEI Hannover ist am Exzellencluster QUEST beteiligt, der in der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder gefördert wird.

QUEST (Centre for Quantum Engineering and Space-Time Research) wird schwerpunktmäßig die Forschung zum Quanten-Engineering sowie zur Raumzeit vorantreiben, die zugrunde liegende Physik erforschen und innovative Methoden für neue Anwendungen erschließen. Die Aktivitäten von QUEST werden vier Kernbereiche aktueller Forschung deutlich voranbringen: Quanten-Engineering, Quantensensoren, Physik der Raumzeitund Zukunftstechnologien.

Weitere Informationen im Internet:

- Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut): http://www.aei.mpg.de

- GEO600: http://www.geo600.de

- QUEST: http://www.quest.uni-hannover.de

- Holographisches Universum: C. Hogan, Indeterminacy of holographic quantum geometry, Phys. Rev. D 78, 087501 (2008). http://www.newscientist.com/article/mg20126911.300-our-world-may-be-a-giant-hologram.html?full=true

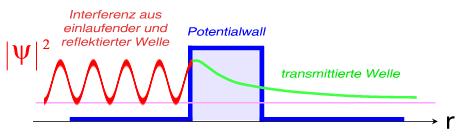

FRANKFURT. Elektronen im Mikrokosmos gelingt, wovon Radfahrer nur träumen: sie können Berge passieren, obwohl sie nicht genug Energie für deren Überquerung haben. Der quantenmechanische Tunneleffekt erlaubt es ihnen, durch Potentialberge hindurch zu tunneln. Uneinig sind sich die Physiker jedoch seit 80 Jahren darüber, ob die Quantenteilchen eine gewisse Zeit im Tunnel verbringen oder augenblicklich auf der anderen Seite des Berges wieder erscheinen. Unklar war auch, welche Messgrößen zur Entscheidung dieser Frage überprüft werden müssten. Einem internationalen Forscherteam ist es jetzt gelungen, der Frage nach der Tunnelzeit eine experimentell realisierbare Bedeutung zu geben und das Rätsel zu lösen: Das Teilchen erscheint ohne Zeitverzögerung, wie die Forscher in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift "Science" berichten.

Der Radfahrer war in diesem Fall ein Elektron in einem Helium-Atom, dem sich für ganz kurze Zeit ein Potentialberg in Form eines Laserfelds in den Weg stellt. Durch den sich kurzzeitig auftuenden Tunnel kann das Elektron aus dem Atom entkommen. Hat man eine hinreichend schnelle Stoppuhr, kann man messen, wann es am Tunnelausgang erscheint. Die Forschergruppe unter der Leitung von Ursula Keller, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, wählte dazu einen raffinierten experimentellen Aufbau: Sie ließ das Laserfeld, das auch den Potentialberg erzeugt, um das Helium-Atom kreisen. Passiert ein Elektron den Tunnel, wird es, je nach dem Zeitpunkt, an dem es am Ausgang ankommt, in unterschiedliche Richtungen geschleudert. "Der Effekt ist ähnlich wie bei einem starken Wind, der das Teilchen erfasst, sobald es den Schutz des Tunnels verlässt", erklärt Petrissa Eckle von der ETH. Da man weiß, zu welchem Zeitpunkt der Tunnel sich auftat und wie schnell er rotiert, braucht man nur noch die präzise Position des Elektrons, um zu berechnen, wie lang es im Tunnel gewesen ist.

Die Position und damit die Ablenkrichtung der Elektronen bestimmte die Forscherin mithilfe der in Frankfurt entwickelten COLTRIMS-Technik. Ursprünglich war der Versuch als Demonstationsexperiment für eine superschnelle Uhr geplant: Das schnelle Uhrwerk ist das Laserfeld des verwendetem Kurzeitlasers; der Zeiger, der in einer Sekunde 4 mal 10 hoch 14 Umdrehungen macht, wird durch die Elektronen realisiert. "Dieses Konzept erlaubt eine Zeitmessung von weniger als 34 Attosekunden Genauigkeit. Diese unvorstellbar kurze Zeit verhält sich zu einer Sekunde so wie eine Sekunde zum Zeitalter des Universums", sagt Reinhard Dörner von der Goethe-Universität, "In dieser Zeit kommt auch ein Elektron nicht weit: es kann nicht einmal die Hälfte des Atom-Durchmessers durchqueren.

Die Idee, mit dieser hochpräzisen Stoppuhr die alte Frage der Tunnelzeit zu klären, kam Petrissa Eckle von der ETH im Verlauf ihrer Doktorarbeit. Dank ihres Experiments kann mit einer Genauigkeit von 34 Attosekunden ausgeschlossen werden, dass das Elektron eine bestimmte Zeit zum Durchqueren des Tunnels benötigt. Da diese Obergrenze nur ein Zehntel des Wertes beträgt, der theoretisch für eine mögliche Tunnelzeit abgeschätzt wurde, sind die meisten Physiker mit der gefunden Antwort zufrieden. Dem Alltagsverständnis läufst sie jedoch völlig zuwider: Denn offenbar können Elektronen in demselben Augenblick, in dem sie am Tunneleingang verschwinden, am Tunnelausgang schon wieder auftauchen.

Universität Frankfurt

Der Tunneleffekt spielt eine große Rolle in vielen elektronischen Bauteilen. Ohne ihn wäre unsere Sonne kalt. Die sich abstoßenden Protonen im Inneren der Sonne können nur über den Tunneleffekt in den Bereich der starken Kraft kommen und sich zu Heliumkernen binden. Auch der radioaktive Alphazerfall entsteht durch den Tunneleffekt.

|

Tesafilm als Röntgengerät

Tribolumineszenz nennt man eine mechanisch hervorgerufene Leuchterscheinung. Wer dies beobachten will, sollte in einem dunklen Raum ein Tesaband von der Rolle abziehen oder einen Klebeverschluß eines Briefumschlags öffnen oder an einem Würfelzucker kratzen…

Seth Putterman von der University of California hat das Abziehen eines Klebebandes unter kontrollierten Bedingungen untersucht.

In einem, einem Tonbandgerät vergleichbarem Apparat wurde das Band mit einer konstanten Geschwindigkeit von 3 cm/s von der Rolle abgezogen und auf einen elektrisch angetriebenen Zylinder aufgewickelt. Dabei wurde die zum Abwickeln nötige Kraft ebenso gemessen wie die auftretende Lumineszenz. Der ganze Apparat konnte in eine Vakuumkammer gebracht werden, die mit einem Fenster ausgestattet war, durch das sich die Lumineszenz beobachtet ließ.

Unter normalem Luftdruck trat an der Stelle, wo sich das Band von der Unterlage löste, ein helles bläuliches Leuchten auf. Das Spektrum des emittierten Lichtes zeigte deutlich mehrere Emissionslinien des Stickstoffs, die durhc eine Gasentladung entstanden sein dürften. Zudem traten auch energiereiche Elektronen auf, die anhand der von ihnen auf einem Phosphorschirm verursachten Szintillation nachgewiesen wurden. Bei einem stark verringerten Druck von 1Mille- Torr verbreiterte sich das Spektrum und die Stickstofflinien verschwanden. Zugleich trat Röntgenstrahlung mit Photonenenergien von bis zu 100 keV auf.

Die Röntgenphotonen entstanden nicht gleichförmig sondern stoßweise, und zwar dann, wenn die zum Abwickeln nötige Kraft plötzlich und vorübergehend nachließ. In solchen Momenten wurde angesammelte mechanische Energie ruckartig frei. Doch wie konnte sich diese Energie in Röntgenstrahlung umwandeln? Die Forscher machen dafür eine Ladungstrennung beim Abziehen des Klebebandes verantwortlich, die dann auftritt, wenn. die klebrige Unterseite des Bandes sich von der darunter liegenden, glatten Bandoberseite trennt. Die klebrige Seite lädt sich positiv auf und die glatte Seite negativ. Es entsteht eine elektrische Spannung, in der es zur Gasentladung und damit zum sichtbaren Leuchten kommt.

Wenn sich nun das Klebeband ruckartig von der Unterlage löst, treten besodners hohe Spannungen zwischen der Ober- und der Unterseite des Bandes auf. Bei sehr kleinem Gasdruck, also im Vakuum, können diese Spannungen Elektronen zu so hohen Energien beschleunigen, dass sie beim Auftreffen auf die positiv geladene Seite des Bandes Bremsstrahlung in Form von Röntgenstrahlung abgeben. Eine solche Röntgenstrahlung entsteht immer, wenn schnelle elektrische Ladungen in der Nähe von Atomen abgebremst werden. Die im Experiment auftretende Strahlung war so intensiv, dass die Forscher mit ihr bei 20 s Belichtungsdauer einen Finger röntgen konnten. Das Klebeband ließe sich damit als einfache Röntgenquelle nutzen. Da die Röntgenstrahlung nur im Vakuum auftritt, kann man Klebebänder auch weiterhin kraftvoll von der Rolle abziehen, ohne dabei Röntgenstrahlung zu erzeugen. Es entstehen hier zwar auch die hohen Spannungen, aber wegen der dichten Luft zwischen Band und Rolle können Ladungen nicht auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigt werden…es kommt nur zur Gasentladung wie in einer Leuchtstoffröhre.